ホーム>三療大学>杉山真伝流

平成17年度、三療大学における講義について、大浦先生のご許可をいただきましたので、ここに掲載いたします。

我々の臨床を豊かにする『杉山真伝流』の価値について

講師:大浦慈観先生

(いやしの道協会師範・北里研究所東洋医学総合研究所医史学研究部客員研究員)

今回、8月・10月・11月の3回にわたり、講義を担当することになりました。宜しくお願いします。皆さんは、伝統鍼灸というと、古めかしい古典・漢文や、屁理屈のような陰陽五行説、今の臨床には役立たない御題目、といったイメージを持たれるかもしれません。けれども、それは読む側の力量と、現代の我々の受けてきた教育の限界性によるもので、古典には我々の日々の臨床を豊かにしてくれる宝物がいっぱい詰まっています。『杉山真伝流』は日本の伝統鍼灸を集大成した書として、その代表的な古典といえるかもしれません。

今回のテーマは、屁理屈や御題目はズバッと切り捨て、我々の臨床につながる内容のみを拾い上げ、実際の実技をもって検証することにあります。3回の中で、何ができるかご紹介します。

◆第1回――脈診・舌診・腹診の一体化した診断技術を身につけ、身体を全体的に把握します。そこから治療方針や経絡・経穴の使い方は、自ずと導きだされます。

◆第2回――『杉山真伝流』の基本となる「十八術」の中から、我々にもよくなじみのある「雀啄術」「乱鍼術」「屋漏術」「細指術」を取り上げ、実際の臨床での使い方を検証します。

◆第3回――『杉山真伝流』には、たくさんの治験例の記述があります。そのいくつかを紹介し、病態把握にはじまり、取穴と刺鍼術を検討し、臨床への役立て方をお教えします。また、実技は「暁鍼術」「気行術」「熱行術」「内調術」ほか、いくつかの複合術を紹介し、臨床での使い方を検証します。

我々の治療は言うまでもなく、一本の鍼金、一つまみの艾を使って、患者の治ろうとする力をどう引き出すかという技術です。患者の感受性や病態に合わせ、術者の与える刺激をコントロールし、最大限の治療効果を導き出そうとする、「気のやりとり」の世界です。そこには、患者の病態を全体的に把握する診断技術と、患者の感受性に合わせてさまざまな手技を駆使する臨機応変な技の世界があります。日本の伝統鍼灸には、我々が明治・大正・昭和と置き忘れてきてしまった、緻密かつドラマチックな経験と技の世界が隠されています。私はそれを現代の皆さんに、一人でも多く知っていただき、一緒に研究・実践していただきたいと切に願っています。

1、『杉山真伝流』とは

杉山(すぎやま)和一(わいち)は日本鍼灸を特徴づける管鍼術を大成し、杉山流鍼術を創始したが、その著『杉山流三部書』には、管鍼および術の記載がない。その口伝・奥義を流儀書として編纂したものが、島浦(しまうら)和田一(わだいち)編『杉山真伝流』である。

2、基本となる十八術

まず、杉山真伝流には「鍼法九十六術」と称する、数多くの手技体系が存在するが、その中でも最も基本となるのが「十八術」である。

三療大学 講義① 平成17年8月21日

杉山真伝流の手技を、臨床に生かしてみよう。

1.『杉山真伝流』とは

2.脈診について

3.腹診について

4.杉山真伝流の基本手技と十ハ術

5.臨床への応用

【資料・基本となる十八術】

1.『杉山真伝流』とは

杉山和一は日本鍼灸を特徴づける管鍼術を大成し、杉山流鍼術を創始したが、その著『杉山流三部書』には、管鍼および術の記載がない。その口伝・奥義を流儀書として編纂したものが、島浦和田一編『杉山真伝流』である。島浦は米沢藩の家臣・和田家の出身で、初代総検校杉山和一・二代目三島安一を継いで三代目総検校となった人物である。

『真伝流』は「表之巻一~五」「中之巻一~四」「竜虎之巻一~三」「別伝三関之法」「皆伝之巻」「目録巻」とから構成される。そのうち杉山和一撰の「中之巻第一」と島浦和田一撰の「表之巻第五」は、管鍼術をはじめとする杉山流の用いた手術の奥義・口伝を体系化した部分として重要な意味を持つ、その中には、現在の鍼灸学校教科書にも引用される雀啄術・随鍼術・乱鍼術・屋漏術・細指術・内調術をはじめ、十四管術・十四通之押手などが図および口伝を含め詳述されている。

さらに「中之巻第三」は臨床各論にあたる部分で、整形外科疾患は勿論、内科・婦人科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科の全般にわたり広く鍼灸が用いられた実態が、病症ごとの穴名・手技名の記載にて知られ、とくに生々しい三十二症の治験例は圧巻である。また、随所に杉山・三島をはじめ、和一の師家入江流の入江頼明・良明・豊明および山瀬琢一の口伝を配し、日本鍼灸史上の貴重な文献でもある。

2.脈診について

(1)脈診で何を判断するか?

・体質の虚実を知る。

・病状の寒熱を知る。

・陽証か陰証かを判断する。

・病のある部位を判別する。 |

|

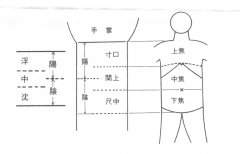

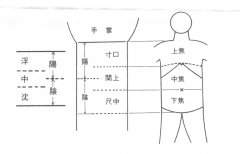

(2)『難経十ハ難』と脈診

・脈に三部九候有り、各おの何をか之れを主る。然り、三部とは、寸関尺なり。九候とは、浮中沈なり。

・上部は天に法りて、胸以上、頭に至るまでの疾有るを主るなり。中部は人に法り、隔以下、臍に至るまでの疾有るを主るなり。下部は地に法り、臍以下、足に至るまでの疾有るを主るなり。

・審らかにして、之れを刺す者なり。

(3)杉山和一の重視した脈状診(浮・沈・遅・数の祖脈と、弦緊・結伏)

・浮脈とは、浮かんで打つ脈である。指を軽く浮かべて取る。浮かんで力のある脈は、風を引いて側頭部が痛み、項が引きつり、身体に熱気があって、めまいする感じがある、と知れる。浮かんで力のない脈は、虚して小便が黄色く、汗しやすく、時々発熱する、或は手の中が熱い感じがする病、と知れる。(以上、表位の実熱証、虚熱証を言う。)

・沈脈とは、沈んで打つ脈である。沈んで力のある脈は、大便が常に秘結し、腹中に気積(食滞やガスの詰まり)があり、実した症と知れる。沈んで力のない脈は、或は床に臥せりがちで、全身が重だるく、足腰痛み、腹の脹満が出る人と知れる。

・遅脈とは、遅く打つ脈である。遅く打って力のある脈は、寒邪に強く傷られ、指し込むように全身引きつれて、手足の端より冷えのぼる人と知れる。遅く打って力のない脈は、腎虚して養生をせず、小便しげく、下焦の冷えた人と知れる。

・数脈とは、速く数ある脈である。速く打って力のある脈は、傷寒(急性発熱疾患)の発熱・温病(熱性伝染病)・暑気(熱中症)の類と知れる。速く打って力のない脈は、或は庁癌(熱性の腫れ物)・風毒(移動性の膿腫)・腫瘡(腫れて盛り上がる皮膚病)・折癬(痒く発疹する皮膚病)の症と知れる。

故に、浮・沈・遅・数の四つの脈を以て、諸病をうかがう。

・弦脈とは、引き張った弓の弦を指で押すときの様な脈をいう。全身の筋が引きつるときは、この脈である。浮かんで弦なる脈は、瘡疾の脈である。

・緊脈とは、糸の如く細く引きつり、緊張し鋭くピンピンと指に感じる脈である。寸口に緊脈があれば、胸より上(上焦)に痛みがあると知れる。尺中に緊脈があれば、膀より下(下焦)に痛みがあると知れる。緊脈が左手にあるときは、左半身に痛みがあると知れる。緊脈が右手にあるときは、右半身に痛みがあると知れる。緊脈が両手にあるときは、全身に痛みがあると知れる。

・結伏の二脈を以て、血塊・積聚を知る。結脈とは、遅く打つ脈の間々に一度打ち切れ結滞する脈をいう。伏脈とは、少しも脈打たない様で不審に思い、指にて脈筋を強くおしひらく様にして取ってみると、いかにも底に沈んで脈打つ様に知れる脈をいう。この結伏の二脈が左手に打つときは、左の腹に積塊があり気血を阻んでいると知れる。右手にこの脈が打つときは、右の腹に積塊があると知れる。この脈が両手に打つときは、悪脈と判断する。ただし、雷乱(劇しく吐き下す病)にて強く吐鴻ある人には、伏脈が出るものだ。脾胃を温め(消化吸収機能を回復させ)、脱水乾燥した体を潤す療治にて、次第に脈も現れるものである。また、常にドキドキと胸騒ぎして、胸中に疲あり痛みのある人には、結脈のあるものだ。心を養い、気を行らす療治にて、次第に脈が続くようになるものだ。とかく悪脈か病脈かをよく分別して取り分けるように。

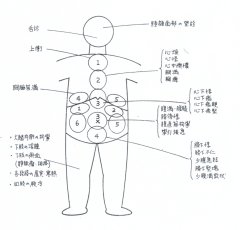

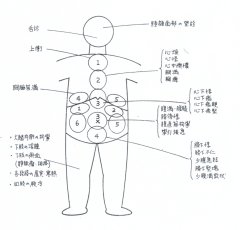

3.腹診について

(1)腹診で何を判断するか?

・肺と心臓、胃腸や肝臓・胆嚢、膀胱や生殖器など、臓脇の状態を見る。

・積聚や筋肉の拘簗・硬結などを、把握する。

・腹部各所の寒熱を見る。

・呼吸に伴なう、気の往来を見る。

(2)上焦・中焦・下焦の腹診の見所

・上中下のバランス、左右のバランスを見る。

・脈診・舌診との比較を見る。

・外邪の内攻段階を見る。 |

|

(3)毒の停滞と邪気の有り様、経絡の変動を見定める。

・毒と邪気の有り様を知る。(胸中の熱、胃内停水、ガス、食滞、癖血、便塊、邪熱冷えなど)

・関連する経絡の虚実と、一致するかどうか見定める。

4.杉山真伝流の基本手技と十ハ術

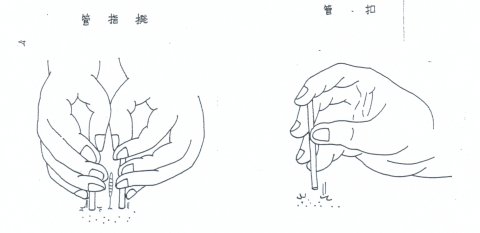

(1)撚りと抜き刺しによる補鴻

(2)呼吸補鴻

(3)「下鍼十四法」の日本的消化

・押手の栂指の爪で穴所を按じたり、四方を爪で押し切るようにしたりして、気血を散じた上で、鍼を刺入する。(=爪法・切法による下鍼の法)

・鍼体を揺らしながら、ゆっくりと鍼を退け、抜鍼する。(=揺法、退法による出鍼の法)

・鍼を生き生きと動かし、男は左・女は右に転じながら鍼を目的の部位まで進め、得気を促す。(動法、進法による催鍼の法)

・刺鍼した経絡の上下を、刺手の四指で撫で摩って気を循らせたり、栂指で按じて流れを摂(たす)けたりして、気の行りを促す。(循法、摂法による行気の法)

・刺入した鍼を左または右に回転させて瑳って病を去り、鍼柄を弾いて虚した部位に気を集め補う。(搓法、弾法)

・腹部には円盤のように刺入した鍼を廻旋させて、気を集める。(盤法)

・抜鍼したら、すぐに鍼跡を按圧して、気の泄れるのを防ぐ。(椚法)

・刺入した鍼を、少しばかり重く沈めて、気を内に込める。(按法=補)

・刺入した鍼を、少しばかり軽く浮かして、気を引き出す。(提法=瀉)

・この十四法こそ、鍼刺の要点を備えた方法である。

-以上、『金鍼賦』中の「十四法」の部分を、意訳してみた。

(4)「十ハ術」の応用

・表層の痛みに、細指術・糠鍼術(=散鍼)・管散術

・筋肉の痛み硬結に、雀啄術・乱鍼術・暁の鍼術

・虚した腹部に、随鍼術

・腹部の虚実を調える、三調術・屋漏術・内調術

・気のめぐりの遅い経絡・部位に、気行術・竜頭術

・冷えた硬い部位に、熱行術・円鍼術

・遠くへ気を引きたい時に、細指術・気行術・竜頭術

5.臨床への応用

(1)急性腰痛へのアプローチ

・痛む患部には散鍼し、関連する経絡の遠くに気を引き

・患部の要所に、細指術、または示指打法、あるいは速刺速抜の潟法

・さらに経絡の末端に気を引くと、なお良い。

(2)慢性腰痛など慢性的な凝り痛みへのアプローチ

・敏感な患者には、痛む部位の手前にて鍼を止め、細指術、または爻ショ*1管(こうしょかん)術 *1=

・通常の感受性の患者には、拘攣する筋に鍼を進め、雀啄術

・鈍感な患者には、痛む筋層または冷えた硬結に鍼を刺入し、乱鍼術、または屋漏術

・周辺部の拘壁も、バランスよく緩め、気血の循環をうながすこと。

(3)腹部の積聚や拘攣へのアプローチ

・腹部を治療する目的は、毒と邪気の結ぽれを解きほぐし、気血の全身への循環を改善すること。

・腹部の寒熱・虚実・拘攣・硬結などの異常は、かならず全身の諸症状や経絡の異常と結びついている。それらを総合的に判断し、治療効果に結びつけることが大切。

・邪気の逃げるルートを確保するため、手の要穴に、竜頭術・気行術にて気を引き、撚りまたは雀啄。

・下焦の虚を補うために、虚した部位に、随鍼術などの補法を施す。

・腹部の積聚や拘攣を緩めるために、寒熱や邪実の程度にしたがい、雀啄術・暁の鍼術・屋漏術・三調術・熱行術などを、適当に選んで施す。

・毒の排出をうながしたり、全体の気を調えるために、足の要穴に、竜頭術・気行術にて気を引き、撚りまたは雀啄。

・腹部と対応する背腰部の拘攣や硬結を緩め、随伴症状を取る。細指術・交妊管・雀啄術・屋漏術・熱行術などを、適当に選んで施す。

(4)首肩の凝りや頭痛へのアプローチ

・基本的に上記と同様なので、省略。

【資料・基本となる十八術】

まず、杉山真伝流には「鍼法九十六術」と称する、数多くの手技体系が存在するが、その中でも最も基本となる「十八術」を紹介する。以下は、簡単な術式の現代語訳であるが、この他に主治と口伝が補足されている。(ここでは略す。)

(1)雀啄(じゃくたく)術

直に(まっすぐに)鍼を下し、鍼尖を止める深さは患者の感受性と部位の状態に適宜したがうようにする。適当な深さまで鍼尖を進み入れたら、雀がチョクチョクと餌を啄むように連続的に鍼を上下させる。呼吸四五息も抜き刺ししたら、鍼尖をすっかり離して少し休んでから、またチョクチョクと抜き刺しする。たびたびこの様に抜き刺しして、最後によく捻ってから、直に鍼を引き抜き、鍼痕を速やかに閉じる。

(2)随鍼(ずいしん)術

鍼を下す時には、呼吸にしたがって下す。鍼を捻りつつ、呼に刺入し吸に鍼を留め、段々に適当な深さまで鍼尖を至らせる。部分に至ったら、しばらく鍼を留めた後、ゆっくりと鍼を呼吸七八十ほど捻る。気の応じてくる様子は、水中に大石を浮かべてゆくようで、快然とする。鍼を引き抜く時には、反対に吸に鍼を引き呼に鍼を留め、最後に吸から呼に変わると同時に鍼を去り、速やかに痕を閉じる。

(3)乱鍼(らんしん)術

直に鍼を部分まで刺入し、いったん皮部に引き退いてから、或は鍼を進めたり、或は鍼を引き退いたり、或は早く刺入したり、或はゆっくり刺入したり、或は捻転したり、或は直に刺入したり、或は揃えて抜き刺ししたり、或は前に捻り、或は後ろに捻り、常に定まることなく乱れるように鍼を動かす。

(4)屋漏(おくろう)術

まず鍼を五分ほど直に皮毛の分に刺入し、呼吸五六息ほど鍼を捻り天部の気をうかがってから、呼吸五六息ほど雨漏りの落ちるように荒く鍼を抜き刺しする。また鍼を五分ほど肌肉の分に刺入し、同じく鍼を捻り人部の気をうかがってから、荒く抜き刺しする。また更に鍼を五分ほど筋骨の分に刺入し、同じく鍼を捻り地部の気をうかがってから、荒く抜き刺しする。

引き抜く時もまた、五分ほど直に引き、鍼を捻った後、荒く抜き刺し、また五分ほど引き、鍼を捻った後、鍼を抜き去り痕を閉じる。

(5)細指(さいし)術

鍼を管に入れ、痛む所に当て、管頭より出た竜頭の頭を指先にて一二百回ほど細かくたたく。たたく数は多いほど良い。たたいた後は鍼・管・押手ともに急に離し、また痛む所に当て、同様に竜頭の頭をたたく。これを何ヶ所か施し、鍼を去る。

(6)四傍天(しぼうてん)術

人体の上の方向が天であり、天部の中にも天・人・地(左・中間・右)の方向がある。一鍼をもって天部に四本鍼を立てるところから、四傍天の術という。刺鍼の実際は、中院を例にとれば、まず中院穴に鍼を直に刺入し久捻した後、皮部まで鍼を引き退け、次に巨閾穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に左不容穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に右不容穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に左承満穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に右承満穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退ける。

(7)四傍人(しぼうじん)術

人体の左右横の方向が人であり、人部の中にも天・人・地(上・中間・下)がある。

中院穴を例にとれぱ、左梁門穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に右梁門穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に左関門穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に右関門穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に左太乙穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に右太乙穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に左滑肉門穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に右滑肉門穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退ける。

(8)四傍地(しぼうち)術

人体の下の方向が地であり、地部の中にも天・人・地(左・中間・右)がある。中院穴を例にとれば、左天枢穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に右天枢穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退け、次に水分穴に向け鍼を刺入し久捻した後、皮部まで引き退ける。

(9)三調(さんちょう)術

まず直に鍼を五分ほど皮毛の分に刺入し、呼吸六七息の間、押手をもって強く穴位を押して、肺の虚実を調える。次に呼に鍼を入れ吸に鍼を留めて五分ほど肌肉の分に刺入し、押手をもって強く押して、脾の虚実を調える。さらに直に五分ほど筋骨の分に刺入し、押手をもって強く押して、腎の虚実を調える。その後、呼吸十六息ほど久捻し、速やかに鍼を引き抜き、痕を速やかに閉じる。

(10)気行(きこう)術

痛む所の愈穴に鍼を部分まで刺入し、よく捻って気を離した後、押手の中指の脇に刺手の中指を立て、大指の方向へ食指をもって竜頭を打ち付け、鍼を振動させる。こうすれば、速やかに気が行(めぐ)る。

(11)三法(さんぽう)術

直に鍼を刺入し、皮部に引き退けた後、一つは前を刺し、もう一つは後ろを刺す。『霊枢』の「斉刺(=三刺)」を一鍼をもって行なうもので、一鍼ごとに刺法を与えることから三法という。中院穴を例にとれば、まず中院穴ヒ直刺し、久捻して気を離した後、皮部まで鍼を引き退け、次に左梁門穴に斜刺して久捻し、また皮部まで引き退け、更に右梁門穴に斜刺して久捻し、鍼を抜き去る。

(12)円鍼(えんしん)術

円とはめぐらす意味で、鍼を刺入する時に、鍼と押手とを患者の皮膚と共に右にめぐらしながら刺入する。終りに暫く捻り、またその鍼を左にめぐらしながら抜き退ける。

(13)温鍼(おんしん)術

直に鍼を肉分まで刺入し、呼吸百息ほど久捻した後、鍼を抜く時に、押手の大指にて押し食指は浮かべ、次に食指にて押し大指は浮かべ、押手を廻しまた大指にて押し、食指にて押し、押しながら鍼を抜く。『霊枢』の「按じて鍼を引く、これを内温という。血は散ずることを得ず、気は出ることを得ず」という文言に基づく。

(14)暁鍼(あかつきのはり)

鍼を管に入れ穴上に当て弾入する。その管を取って鍼を二三分刺入し、その管を鍼にはめ細指術のように細かく管頭を叩く。またその管を取って鍼を二三分刺入し、その管を鍼にはめ細指術のように細かく管頭を叩く。このように二三度繰り返し、適当な深さまで刺入する。

鍼を退く時も、二三分引いては細指のように叩き、最後に一分引き細指のように叩いて後、鍼を抜き去る。虚証の者には早く鍼痕を閉じ按じ、実証の者には鍼痕を閉じず呼吸四五息の後、痕を閉じ按じる。

(15)内調(だいちょう)術

直に鍼を三四分刺入し、管をもって鍼をつまんだ押手の食指と大指の爪を叩く。また三四分刺入し、管をもって鍼をつまんだ押手の食指と大指の爪を叩く。このように度々刺入しては鍼の傍らを叩きながら、適当な深さまで刺入する。鍼を引き退く時もまた、三四分ずつ引いては鍼の傍らを叩きながら行なう。

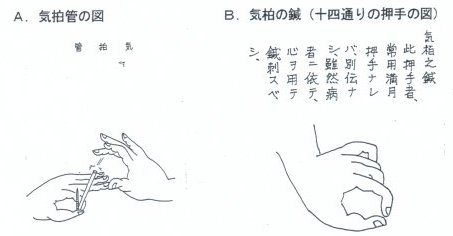

(16)気拍(きはく)術

直に鍼を適当な深さまで刺入した後、押手の満月の合わせ口を少し開いて管を鍼の傍らに当て、細指のように管頭を叩く。呼吸三四息ほど留めて鍼を捻転した上で、鍼を少し退け、また鍼の傍らに管を当て、細指のように管頭を叩く。気を得るためである。鍼の四傍より管で細指のように叩く。その詳しい方法は、満月の合わせロから管を取ったら、次に次指と中指の間に管を挟み細指のように管頭を叩き、終わったら次に中指と無名指の間に管を挟み同様に行ない、次に無名指と小指との間に管を挟み同様に行なう。終わって管を取るとすぐに鍼も抜き去る。

(17)竜頭(りゅうず)術

直に鍼を適当な深さまで刺入した後、鍼を留めたまま刺手と押手をともに離し、右手の大指と食指をもって爪で軽く竜頭を弾く。竜頭を重くし鍼体が振るえるようにするのが良い。催気法の一種である。

(18)熱行(ねつこう)術。

鍼を刺入する前に、押手をもって穴上を爪で押したり、指で按じたり、こすったり、弾いたりする。鍼を適当な深さまで刺入したら、鍼を留めたり、動揺させたり、捻ったりして、鍼下の気を十分に至らせ、熱くさせる。決して手技を荒く行なってはいけない。目的を達したら、速やかに鍼を抜き去り、痕をすぐに閉じ按じる。

三療大学 講義② 平成17年10月23日

『杉山真伝流』の「十四管術」を使ってみよう

1.代表的な手術の紹介・解明と臨床的応用について

「十四管術」から(気拍管、推指管、撥指管)

十四管術は、その動作から4つのタイプに分類できる。これら全体を見ても、管とは単純に「鍼を痛くなく刺すための道具」ではなく、催気法や気血をめぐらすための道具として・融通無碍に使われていたことが分かる。あたかも手指と鍼と管とが一体のごとくである。

(1)鍼を振るわす→1.竜頭管(りゅうずかん)、4.巧指管(こうしかん)、9.内調管(だいちょうかん)、11.通谷管(つうこくかん)、14.黋鍼管(こうしんかん)。=弾法

(2)鍼の周囲をたたく→2.撥指管(はっしかん)、5.扣管(こうかん)、10.遠覚管(えんかくかん)、6.暁管(あかつきのくだ)、7.細指管(さいしかん)、8.気拍管(きはくかん)。

(3)鍼の傍らを推す→3.推指管(すいしかん)、12.爻ショ(*1)管(こうしょかん)。*1=

(4)鍼の周囲を摩擦する→13.随肉管(ずいにくかん)。=循法

(1)気拍管

【本文】

A.気拍管

気拍管は、まず鍼を刺入し、管を以て鍼の傍らに当てこれを弾く。留めること三四息これを転じ、また少しく鍼を退け、また鍼の傍らに管を当てこれを弾く。この法、四傍より管を与うべし(A法)。ロ伝有り。

A'.気柏手術の法

直に鍼を刺し、部分は宜しきに随うぺし。管を以て、鐵の傍らに当て、これを弾(たた)く。留めること三四息これを転じ、また鍼の傍らに当てこれを弾く。気を得るを以て、故(ゆえ=理由)と為す。'

【主治】気拍の主治'

大腹痛、四肢厭冷、あるいは転筋(=こむらがえり)等の症に有るべし。余は病者により参考とすべし。'

B.【口伝】気柏の伝

口伝に曰く、鐵を部分に刺し入れ、押手の満月の合わせ口を少しく開き、管を当て細指のごとくす。

終わりてその管を取り、次指と中指の間に当て細指の象(かたち)のごとくす。終わりてその管を取り、中指と無名指の間に当て前法のごとくす。終わりてその管を取り、無名指と小指の間に当て前法のごとくす。終わりてその管を取るや否や、鍼を去るなり。(B法)

以上、本文と口伝の内容を検討すると、A法とB法の管の当て方が考えられる。A法は、鍼の「四傍」上下左右に管を当て、「細指のごとく」たたく方法。これには、押手を鍼から離して、管を摘みたたく方法①と、押手は鍼を摘んだまま"管を刺手にて拍管のような形でたたく方法②と、2種類が考えられる。奥村三策『古今鍼治類集』および福岡桂司『鍼灸技術学』は、方法②をいう。また、四傍からではなく、押手の合わせ口のみに「管を以て鍼の傍らに当てたたく」簡便な方法は、他術にも応用されている。(漣漏術、八重王術)

B法は、刺入した鍼から遠ざかる形に、拇指・示指間→示指・中指間→中指・薬指間→薬指・小指間へと移動しつつ、管を「細指のごとく」たたいては、鍼を捻転する方法。これは、刺鍼部位から経絡に沿って、小指方向に響きを伝えるための方法と理解できる。 これは、経絡上を撫でたり押したりする循法・摂法のように、経絡上の流注を促す効果をねらっている。また、遠通術が上下に2本の鍼を刺鍼し、同時に撚る方法を、鍼と管とで行なう方法とも見ることができる。

【図の検証】.

気拍術は、入江流より杉山和一が受け継いだ手術の一つと考えられる。その理由は、「十四通りの押手」が入江流のものであったことによる。(そのことを発見したのは長野仁氏であり、六然社刊『皆伝・入江流鍼術』において詳述してある。)以下のB図は、管を用いずに指で周囲をたたいた入江流の「気柏」術の図が、そのまま残ったもの。A図は、和一が管を用いて周囲をたたくように改良した「気拍管」術と私は考える。

【臨床応用】

①気拍術の主治が、「大腹痛、四肢厭冷、転筋」とあるように、炎症や冷えによる筋肉の拘攣・疼痛に用いられる。気拍術は、幅の広い筋肉の痛む部位に応用されており、側頭筋(角孫)、足底筋(湧泉)、大腿筋膜張筋(風市)など、疼痛部の中央に一鍼を下し瀉法を行なった後、周辺部を管でたたき、邪気をもらし気血をめぐらすのが目的である。

・虫歯の痛み→角孫に気拍。

・吐血→梁門に気拍。

・足の痛み→湧泉に気拍。

・膝曲がり筋急、筋攣(ひきつ)る諸もろの疼(いた)み→風市に気拍。

②また、場合によっては、陰から陽へと邪気を引き、臓腑の機能改善をはかりつつ、経絡の流注を促すB法と思われる使用例もある。以下は、「杉山検校の伝」とされる治法だが、残邪のある気滞血瘀証に対し、隔兪・肝0兪への刺鍼効果を強め、膀胱経の流注を促し、命門→八膠穴→殷門へと、気を下ろし、悪露の排除を促す一環を果たしている。

・産後に血露尽きず→肝兪と隔兪に気拍。

【他の手術への応用】

気拍術の目的は、「気を得る」ことであり、催気法の一種と考えてよい。また、管をもって周囲を叩くことは、他の管鍼術の原型でもある(撥指管、扣管、暁管、細指管、遠覚管)。さらに「管を以て鍼の傍らに当てこれをたたく」のは、「たたく」を「推す」に変化させたのが、推指管であり、爻ショ管(こうしょかん)である。

しかし、直接的に気拍管術を催気法として、(または刺入を容易にする手技として、)一連の手術の前に応用しているものは、以下の二つの術である。

①漣漏術(れんろうじゅつ)一気拍管+雀啄。「管を以て鍼の傍らに当て、これをたたき、その管を去り、雀啄を為す。」

②八重王術(やえきみじゅつ)一気拍管+雀啄を行ない、さらに細指管+撥指管を8回。

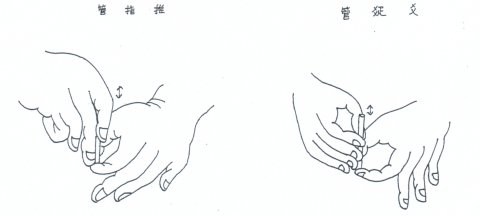

(2)推指管(および爻ショ*1管) *1=

【本文】

推指管は、直に鍼を刺入し既に終わり、その鍼をそのまま置き、押手の合わせロの鍼に添えて管を立て、大指と食指で竜頭を持ち、中指の下の横紋に管を挾み、左右相したがえ(=左右の手を一致させ)、細かくこれを推すべし。〔口伝有り。〕

【参考】爻ショ管(こうしょかん)

爻ショ管は、まず鍼を刺入し、竜頭に管を入れ、皮膚に当て、これを啄(ついば)む。またその管を取り、手術を行なう。また元のごとく竜頭に管を入れ、皮膚に当て、これを啄む。数多きを以て佳しと為すぺし。

【臨床応用】'

推指管術および爻ショ管術は、ひとつの手術というより、他術の補助手技の性格が強い。ゆえに、独立して使用される例は少ない。注目すべきは、雀啄のように管にて啄むのだが、雀啄が直接に筋層を抜き刺しするのに対し、この2術は鍼尖が筋層の一定部位に固定したまま、管にて筋層を啄むゆえ、患者にやさしい響きしか与えずに、拘攣した筋層を緩め、雀啄と同様の効果を出すことができること。比較的敏感な患者や、響きを怖がる者には効果てき面な手法といえる。

・悪風→中脘に推指管。

・膀下痛→三陰交と陰陵泉に推指管。

・両肘倶に攣(ひきつ)る→上廉に推指管。

・爻ショ管術のみの使用例はない。

【他の手術への応用】

以下の2術に対し、推指管または爻ショ管は、患者の違和感を除きながら雀啄術を行ない、同時にその効果を周囲に広げる目的で、補助的に使用されている。八重霞術および亨竜術の使用例は、きわめて多い。(急性の疼痛などに対し、中脘・上脘・中極・章門など腹部、および肝兪・腎兪・痞根・京門など背部に使用例が多い。)

①ハ重霞術(やえがすみじゆつ)一気行+雀啄+推指管または爻ショ管。これを8回繰り返す。

②亨竜術(きょうりゅうじゅつ)一雀啄+爻ショ管。これを地部(深層)から人部(中間層)に行ない抜く。

(3)撥指管(および扣管)

【本文】撥指管(はっしかん)

撥指管は、鍼を刺入し既に終わり、その鍼を捨て(=置鍼し)、右左め手に管を持ち、管の先を鍼の四方に回し、共に右左の手をよくよく相したがえ、軽くこれを扣(たた)く。これ鍼の回りを連続してこれを扣くべし。数多きを以て佳しと為すべし。

【参考】扣管(こうかん)

扣管は、まず鍼を刺入し既に終わり、管頭(くだがしら)を食指に当て、中指と無名指と大指で管を持ち、無名指に小指を添わせ、鍼の四傍を蒼天の夜に星の散るがごとくこれを扣(たた)く。〔仕方には口伝有り。〕

【臨床応用】

①表層に邪気が広く存在する疼痛部位に対し、邪気を散ずる散鐵のような効果を発揮したり、虚した部位には気血を導き集める循法・摂法のような効果を発揮したりする。

・虫歯の疼痛→角孫に扣管、耳門と率谷に撥指管。

この例で、「角孫に気拍」もあった。気拍管も扣管も撥指管も、同様の効果をねらった類似法といえる。

・手足の麻木不仁→承山に撥指管。

・急驚風→百会に撥指管。

・悪風→大杼に扣管。

・膝曲がり筋急→絶骨に扣管。

・目の腫れ痛み→絲竹空に扣管。

②また、患部より遠く手足に邪気を引く、引き鍼の効果を高める補助的運用もある。

・崩漏止まず→陰谷と照海と然谷(いずれか)に扣管、絶骨に撥指管。

・馬癇→神門に撥指管。

・小腹脹満→内庭と公孫に扣管。

・風邪にて頭痛と寒熱往来→絶骨に扣管。

・血結ぽれ月事不調→大敦に扣管。

【他の手術への応用】

撥指管と扣管とは、管を2本使用するか1本かの違いだけで、上記のごとく目的と方法は同一といえる。

撥指管と手法が同一の術に、遠覚管がある。違いは、鍼の手技を終わり抜鍼した後に、その鍼痕周囲を2本の管で数多くたたくこと。使用例は一つしかないが、急性の疼痛部位に瀉法を施し、抜鍼した跡を閉じずに、遠覚管を施すわけで、邪気を漏らし、筋肉の拘攣を和らげる目的での応用と考えられる。(ちなみに撥指管は、補瀉ともに応用されている。)

・筋攣骨痛→商丘に遠覚管、中封も同じ、小海も同じ。

撥指管や拍管を応用した術には、以下の4つがある。

①雲井術(くもいじゅつ)一表位は円鍼で刺入、中は直に刺入し、目的部位に近づいたら撥指管を周囲に与えつつ2厘ずつ刺入。

②ハ重ステ(*2)術(やえすてじゅつ)一直に部分まで刺入し、内外に撚った後ち、扣管。*2=

③トウ(*3)ヒ(*4)術(とうひじゅつ)一横刺して、鍼の上を拍管。*3= *4= *4=

④八重柴術(やえしばじゅつ)一横刺して抜鍼した後ち、鍼を伏せた跡を扣管。

以上、十四管術の代表的なものを選び、検討してきたが、杉山検校・三島検校・島浦検校らが、工夫し開発しつづけた管を使用した鍼術は、単に管を「刺入をしやすくする道具」「痛みなく刺す道具」としてのみ使用したのではなく、「気を得る」「気を散じる」「邪気を漏らす」「気を引く」「気を調える」ための術として、開発しつづけていたことを理解していただきたい。

最後に、他の十四管術の本文および図を掲載する。理解しやすいように大浦が、鍼の位置などを書き加えた。一覧してみていただきたい。

1.竜頭管(りゅうずかん)

竜頭管は、鍼を刺入し既に終わり、右手の大指と食指で管を持ち、竜頭の横よりこれを扣(たた)く。

4.巧指管(こうしかん)

巧指管は、まず鍼を刺入し既に終わり、左右の手の大指と食指で管を持ち、管の先で鍼の左右を細かくこれを扣(たた)く。〔口伝有り。〕

6.暁管(あかつきのくだ)

暁管は、まず鍼を管に入れ、穴上(けつじょう)にて皮を切り、その管を取りて後ち、鍼を入るること二分、その管を入れ、細指の象(かたち)のごとくす。またその管を取り、刺入すること二三分、而して後ちまた其の管を入れ、細指の象のごとくす。部分は宜しきに随うべし。

鍼を退かんと欲する時は、まず退くこと二三分、また入るる時のごとく、管を入れ細指の象のごとくす。而して後ち、またその管を取り、引くこと一分、而して後ち、また管を入れ細指の象のごとくし、その鍼を放し去る。

虚症の者は疾(はや)くその痏(あと)を按じ閉じ、実症の者は呼吸すること四五息の問、その痏を閉じず、而して後ち、その瘡を按じ閉じるなり。

7.細指管(さいしかん)

細指管は、まず鍼に管を入れ、兪穴に当て、管の上より、管を切ること二三百之れを弾(たた)く。

数多きを以て佳しと為すべし。,

9.内調管(だいちょうかん)

内調管は、まず鍼を刺入すること三四分、管を以て押手の食指爪甲(そうこう)と大指爪甲と、これを拍(たた)く。

また三四分鐵を進み入れ、管を以て押手の食指爪甲と大指爪甲と、これを扣く。部分は宜しきに随うべし。

その鍼を引き退く時も、また此くのごとくするなり。

10.遠覚管(えんかくかん)

遠覚管は、まず鍼を刺入し、既に抜き終わりて後ち、而して左右の手の大指と食指で管の元を持ち、中指と無名指を食指に附け、三指相い並べて管に当て、小指は鎖(し)め、管末(くだすえ)を皮膚に当て、左右の手を相い属(した)がえて、蒼天(そうてん)の夜に星を散らすがごとく、これを扣(たた)く。

また何(いず)れの穴(けつ)にても、鍼を刺し、抜き終わり、遠覚管を用いんと欲する時は、前のごとくこれを行なうべし。

管の持ち様、また扣き様は略す。口伝多くこれ有り。

11.通谷管(つうこくかん)

通谷管は、まず鍼を刺入し、押手で竜頭を持ち、押手と竜頭との間を、管を以て竜頭に当て、これを扣くなり。

13.随肉管(ずいにくかん)

随肉管は、まず鍼を刺入し、押手を以て竜頭を持ち、右手で管を持ち、鍼を纏(まと)いこれを摩(ま)すべし。口伝有り。

14.黋鍼管(こうしんかん)

黋裁管は、先ず鍼を半(なか)ぱ過ぎまで刺入し、押手を取り、鍼の竜頭の半ばまで管を入れ、右手で管先(くださき)を持ち、之れを振るわすべし。仕法には口伝有り

三療大学 講義③ 平成17年11月27日

真伝流免許皆伝の極意とは……(「鍼法撮要」から)

八八重(やっつのやえ)の術

1、「教悟 第一」―教える側と悟る側の心構えについての前置き

物事の真理を伝えるにあたって、それを正しく伝えられるかは教える側の力量にあり、それをしっかりと受け取れるかは悟る側の力量と姿勢による。師が真理の一角を挙げて語れば、弟子は師がまだ語らぬ三方の角を語り返す。物事の奥底に秘められている霊妙なる真理を自らの手で表に現わすこと、これを「教悟」といい、その場にて師も弟子も共に真理への道を得るのである。そして、その場において人は鍼法の妙なる世界と一つに合するのである。

そうは言っても、技巧に偏って鍼を使うことは行ない易いが、鍼法の妙を尽くして生きることはなかなか求め難いものだ。考えてみると、巷に見られる俗な鍼法には入り易く、その刺法を観賞しては「なるほど巧いものだと」感心し見物できたことを喜んではいるが、これを傍から見れば、ただ刹那的に心を煽るだけのみだらな音楽が耳に聴こえるような感じがする。物事にふけりおぽれては禍をまねくことを知らない訳でもなかろうが、事を急ぐ性格だったり自由奔放な者は、巷の鍼法に感心しては、不覚にも安直にできると思い込んで、その方向にはまってしまう。

『霊枢』九鍼十二原篇に、「小鍼の要は陳(の)べ易くして入り難し」と言っているのは、巷にある常の鍼法は話し易いが、人は本当の鍼法の真実には入り難いものだということだ。昔の人が、「言うは易く、行なうは難し」などと言っているのも、同じ事である。

世間には、よくその鍼法を話す者がいたり、みだりにその刺法を行なって見せる者がいるが、それらは巷に見られる俗な鍼法にすぎず、何の拠り所もない。今ある俗な鍼法を見てみると、まるで死んで動かなくなってしまった物のようだ。古典をひもといて古(いにしえ)の鍼術を見てみると、まるで活きた物が動き出すようである。世の中に「妙手」と呼ばれるようになった者が、古の法を拠り所として、「教」と「悟」の二つの美しい一体化を具備しその妙所に至ったとき、彼もまた古に恥じることなくその鍼法を体現することができよう。

2、「沈機 第二」―心と身体の浮ついた働きを沈めること

すぺて鍼を刺そうとする時には、まず黙って坐り思いを静め、自分の心を「意」(=治癒に導こうとする意識)と一体化させ、ロから言葉を出そうとせず、ただ息を殺し恐れ慎むようにする。その姿勢は、神仏に対するように心を沈め密(ひそ)めかつ重厚にして、気を充実させ精神を発揚させるのである。『素問』宝命全形論篇にも「湖に潜って深淵にたどり着くように、また薄暗い穴に入って虎を手で握るように、息をひそめ慎重に精神は辺りの物に気を散らすことがない」とある。そのように、もっぱら意識と精神とを一体化さぜ、周りの人の声を聞いて気を乱すことがない。

「精」を腎に収め、意識はもっぱら心の蔵する「神」と一体化させ、腎の蔵する「志」をして鍼に在らしめる。そうすれば、鍼する所を見ても心には別に思い乱れることもなく、まるで貴い人の側に仕えていて日が暮れるのも忘れているような状態となる。「少しばかり意識を心に留めていて、かつ失われることがない」というのは、この状態である。

そのような心持ちで鍼を刺すのであるが、鍼を持つ手が軽過ぎるときは、鍼先もまた生き生きとした動きを失ってしまい、また手が重過ぎるときは、鍼先を渋り滞らせる結果となる。ゆえに病人に対する時には、必ず自分の脚や手を正しく置き、身体の姿勢を正しくせよ。

3、「臨刺 第三」―刺鍼に臨んでまず行なうべきこと

刺鍼する際にあたって、まず第一に自己の品格を高く保つようにするべきである。第二には、『素問』『霊枢』『難経』に書かれてあるような古来の鍼法を自己の師とすぺきである。第三には、自己の精神や意志が穏やかに保たれているように努めるべきである。喜怒、哀楽の感情が動くようなときは、心持ちが片寄ってしまうからだ。

その上で、まず刺鍼しようとする皮膚の上をよく撫でて揉み、表位の気がやって来るのを観察し、気が至ったならぱ鍼を刺入する。『難経』七十八難では、「左手を刺鍼する所の愈穴にあて、指で弾いて緊張させたり爪で押し切ったりして、鍼を下す。そうすれば、動脈がドックンドックンと血液を運び来る状態のように、見えない気がやって来るものだ」と言う。鍼を経絡に従えて刺入するのであるが、左手は重く多く按じて皮膚表面を緊張させている気を散じるようにし、右手は軽くゆっくりと皮膚から刺入し、鍼を内へと推し入れてゆく。

4、「執鍼 第四」―鍼を持つ手の有り様

鍼を持つ方法のことを、「執鍼(しっしん=鍼を執る)」という。「執る」とは、刺入の浅深、鍼を留めるかすぐ去るか、鍼を捻りつつ進めるか退けるか、を選択することを言うのである。

鍼は毫鍼を用いるが、極めて細く牛の尾の毛のような鍼が良い。毫鍼を「執る」のは手である。しかしながら、手を中心として考えてはいけない。毫鍼を縦横に運ぶのは指である。しかしながら、指は自分でも意識しないようにすべきである。さらに、手のひらは力を抜きリラックスして、ヌルヌルした卯の首を握るようにし、意識は壮健にして、勇猛かつ慎重であることあたかも虎を握るようにし、謹厳かつ柔和であること貴い人の側にお仕えするようにする。古の人が「鍼を持つ道は、堅くしっかりとしていることが、宝物のように重要なことである」と言っているのは、これがその要点である。

少なくとも、鍼を持つ手と意識とを上述の方法のようにしなけれぱ、刺法も自由にはならない。鍼は「機敏な働き」がなければ「活きた鍼の妙味」も知ることができない。

5、「刺要 第五」―刺鍼の要点

鍼を刺す理(ことわり)は、あたかも書道で文字を書くときのように、刺すための法則があり、手の動かし方、指の動かし方にも法則がある。一つの方法を執れば、一つの効果が生まれ、それぞれに異なった効果を及ぽす。これを「刺鍼の妙味」という。

鍼を刺す手の動かし方には、それぞれ決められた規則がある。鍼の動きを遅く渋るようにするか、それとも俊敏に速く動かすかは、みな患者の感受性に適合させようとするからである。鍼の動きを遅く渋るようにしたからといっても、患者の気がやって来るのに後らせて鍼先を動かし至らせることはない。鍼の動きを俊敏に速くしたからといっても、患者の気がやって来るのに先んじて鍼先を動かし至らせることはない。

気の動きが至ったことは、たとえば魚釣りで釣り針を垂れていると、魚が餌に食いついて当りを感じるようなものである。そうして気が至ったならば、そこから補瀉の術を施すのである。

こうして患者の感受性に適合させて鍼を動かし、気を至らせ補瀉を施すのを、「上工の妙手」というのである。その要は、的確に気の至る時をつかむことにある。

6、「施布 第六」―手技を施し気を広く行きわたらせること

鍼先にて皮を突き、真皮の内を押し開き、そうして後に皮下・肌肉・筋脈のそれぞれ病んでいる所に鍼先を至らせ、気の至るのに随って手技を施し気を広く行きわたらせる。手技には、進・退・動・揺・弾・椚・ジュン*5・切・按・爪・盤・瑳・撚・解・結・推・引など、各々にその方法があり、それらは当然にも同じ方法ではない。それらを適宜選択して手技を施すのであるが、誰が一つの方法のみで治療を済ませることができるだろうか。

考えてみると、鍼において望ましくないことは、過ぎることと及ぱないことである。「過ぎること」とは、刺入が深すぎて病のある所を突き抜け、反対に健康な筋肉を傷つけてしまうことである。「及ばないこと」とは、刺入が浅すぎて鍼先が病のある所に至らず、病邪が少しも去らないことである。病邪は、患者それぞれにおいて留まっている所がある。鍼の手技にも、それぞれ適当な目的があり、それぞれ部位や深さや病邪の状態に対して、よく効果を発揮する手技を選択しなければならない。

もし一つだけの方法に固執して、病邪の千変万化に対応した手技の変化応用に通じていない者は、一つの方法だけでは応じることのできない病に対しては、治せないぱかりか悪化させてしまう落とし穴にはまって、困惑することであろう。下手な鍼の使い手は、巷に見られる俗な鍼法の弊害に習い染まってしまう。慎まなくてはいけない。 *5=

7、「気察 第七」―気を察すること

鍼を刺すときに要(かなめ)とすぺきことは、気を至らせた時をもって、効果のある時とすることである。

まず最初に、浅く刺して皮膚を穿ったところで、皮下表面に実している「陽邪」を排出させる。さらに刺入すべき時には、鍼先を少し深くまで入れる。深さは、皮膚を穿ち肌肉まで至った部位(=筋膜かその手前)であるが、まだ筋肉の中までは入れない。この深さまで鍼先を進め手技を施せば、肌肉内部に実している「陰邪」を排出させる。その後に、きわめて深く鍼を刺入し筋肉の中まで鍼先を進め、正常なエネルギーである「穀気」を流れ下らせる。

邪気は鍼先に至り来るのが速く、鍼下にビリビリと緊張した感じがする。穀気は鍼先に至り来るのがゆっくりで、鍼下が温まり柔和となる感じがする。病邪のある所を刺して、邪気が去らず穀気が至らないときには、未だ効果が出ていないときであるから、形式的に刺鍼の数を問題にし躊躇してはいけない。病邪のある所を刺して、邪気が去り穀気が至ったときには、必ず効果が出る。

しかしながら、こうした「気が至る」という問題は、確かに感

じることではあるが、目に見える訳ではなく、言葉にするのもむずかしいため、奥義に達した諸先輩たちも未だ詳しいことは語っていない。それゆえ、これから学ぶ者は、『素問』『霊枢』『難経』など古の経典において「気の至る」ことに関する文章を読み、そこにある深意を推し量って考えなさい。「鍼刺の要」は、その他には無い。「気が至る」という問題は、自らが厚く考え求め続けなければ分からない。

8、「心成 第八」―医の心の成就

「鍼刺の法」においては、補瀉が的確に行なわれ、気がすでに調和したことによって、初めて「上工の妙手」であるとすることができる。

古の人はこう言っている。「良い医者を貴ぶ理由は、その医者が病気の状態を詳しく診断し、邪気を退け去るのを貴ぶからである。物理的に鍼を刺し下して肌肉を刺し貫くことを貴んでいるのではない。」また「役人は多いからといって、安心できる良い杜会の状態であるとはいえない。医者は鍼数を多く刺すからといって、巧みな使い手とすることはできない」と。まったく、よく表現したものである。必ず病邪の状態を的確に判別し、補すべきものに対しては補し、瀉すべきものに対しては瀉し、この法則に違反しない。そラしてこそ、「巧みな使い手」と言うことができる。

しかしながら、いつ補瀉を的確に行なうかは、容易に感得することは困難である。なぜならぱ、気を感得するということは、風に吹かれた髪の毛一本が肌に触れ掛かるのを感じ取り指につかみ取るよりも難しいもので、微妙かつ慎重で的確な技を要するからである。

補瀉が的確に行なわれ、気がすでに調和したことによって、「意」は適い、「意」は成就したとすることができる。的確に補瀉を施された患者は、その場で病気が鍼に随い改善しなかったとしても、必ず病邪は衰え去ってゆくものだ。こうなってこそ、医者の心の成就たる「心成」が為ったとすることができる。

9、「渾化 第九」―分別を超え大本の世界と融合した境地と化す

「刺法」というものは、決められた法則に基づくことを指して

言う。「刺法」の極意は、すでに皆ここに述べ終わった。その上で、あえて言う。「まさに補さねぱならない者に対して、まさにこれを瀉せ」と。真実の世界は「刺法」の理論を超越した所にあり、「補瀉」の分別を超えた所にある。的確に補瀉を施したか否か、気が調和したか否かの分別に拘泥している内には、自己の心の欲を除き去った本来の霊性に立ち戻ることはできない。

鍼医としての己の使命を貫き一鍼を下しつつも、人が本来の霊性に目覚め立ち帰ることが「復性」であり、そうして大本の渾沌たる世界と一になり絶対安心の境地に至ること、それを「渾化」と為し、目指すべき境地である。この時に当たって、鍼を去るのみである。

鍼を去る方法は、まさに引き絞った弓の弦を一気に放すときのようなものだ。しかしながら、同じ一つのやり方で鍼を去ることはできない。補さねばならない患者に対しては、抜鍼は緩やかに行ない、息を吸うのを待って鍼を去るようにする。瀉さねばならない患者に対しては、抜鍼は速やかに行ない、息を吐くのを待って鍼を去るようにする。杉山検校が『選鍼三要集』の中で、「補瀉は必ずしも呼吸補瀉のみではない」と言っているが、補瀉を呼吸補瀉の方法に限定することを戒めたのであって、鍼を去るつにはこの方法をなおざりにしてはいけない。

八八重(やっつのやえ)の術

*八重とは、数多く、幾重にもかさなる意。複数の手技を組み合わせて構成される手術であることを、示唆している。

1、八重霞(やえがすみ)手術の法

①此の手術は、先ず鍼を部分に刺し入れ、中指を立て、食指を以て大指の方へ竜頭を打ち付けて後ち、雀啄を為す(気行+雀啄=穀提術)。

夫れ自り、管を押手の満月の合わせ口に載せ、管末を中指本節内の横紋に当て、管を鍼に付け、大指の腹と食指とで鍼を持ち、中指で管を持ち、啄むが如く之れを推すべし。(=推指管)

②又たは、其の管を取り、前の如く中指を立て、大指の方へ食指を以て竜頭を打ち付けて、雀啄を為す(=穀提術)。

管を鍼に入れ、満月の合わせ口を少し広げ、管先を皮膚に当て、右手にて管半ばを以て之れを啄む(=爻ショし管)。

此の法を用い、八度行う。八重霞の術と謂う。

2、八重王(やえきみ)手術の法

此の手術は、直に鍼を刺し、部分は宜しきに随うべし。管をたた以て鍼の傍らに当て、之れを弾くべし。而して後ち、其の管を去り、雀啄を為す(気拍+雀啄)。

終わりに細指を為して後ち、撥指管を与う。其れ撥指管は、左右の手に管を持ち、鍼の傍らより之れを拍くなり。八度之れを行うべし。各々口伝有り。

3、ハ重隷(やえづく)手術の法(随鍼術+内調管)

此の手術は、呼に鍼を入れ吸に鍼を待ち、部分に至り三四息之れを留め、久しく之れを捻る(=随鍼術)。

而して後ち、皮部に引き退き、押手の満月の食指爪甲、或は大指爪甲を、管を以て之れを弾く(=内調管)。又た進め入るること三四分、管を以て前の如く之れを弾く。

又た進め入るること三四分、前の如く之れを与う。而して後ち、久しくまた撚る。

其の鍼を引き退く時には、吸に鍼を退き呼に鍼を待ち、之れを抜き去るべし。

此の法、一度之れを施せば可なり。

*八重隷-「隷」とは隷属、付き従う意。「随鍼」は呼吸に随

う意からきた名で「隷」も同様か。福岡桂司著『鍼灸技術学』は「ゾク」、牛島鉄弥編『百法鍼術』は「ブク」と読ます。いずれ

も振り仮名の「ツク」を読み違えたものか。

4、八重垣(やえがき)手術の法(四傍天人地の簡易型)

此の手術は、鍼を先ず天に向け刺し、部分に至り、鍼を捻ること八九息す。

其の鍼を皮部まで引き退け、又た地に向け刺し、部分に至り、又た鍼を捻ること八九息す。

又た其の鍼を皮部まで引き退け、又た左に向け刺し、部分に至り、雀啄を為すこと八九息す。

右も又た同じくす。

*八重垣-『古事記・上巻』にヤマタノヲロチを退治したスサ

ノヲが、クシナダヒメとの新居の宮を作った喜びの歌に出る言葉。「八雲立つ 出雲八重垣 妻篭みに 八重垣作る その八重垣を」とある。盛んに湧き起こる八重の雲が、新妻のいる宮を囲んで、八重に廻らせた垣根となる意。

5、八重雌雄(やえしゆう)手術の法(天人地の三段階に久捻

と竜頭管)

此の手術は、刺入すること先ず五分にして、久捻を為し、終わりに竜頭管を用う。(竜頭管とは、管を以て竜頭の横から之れを弾く。)

又た刺入すること五分、啄術を以て其の部に至りて、久捻を

為し、終わりに又た竜頭管を用う。

又た随鍼を以て刺入すること五分、部分に至り、留めること十息或は十四息して、竜頭管を用う。

引き退くには、随鍼を以て、之れを抜き去るべし。

*この術は、後楽術を変化させ、より気を集める工夫をした術とも解せる。

6、ハ重捨(やえすて)手術の法(扣管の応用型)

此の手術は、直鍼にて刺入し、部分に至り、内に撚り引く

ぱかそとかこうかんこと一分斗り、外に撚り部分に至る。一度此くの如くし、拍管を与う。〔扣管の象は、十四管の図中を見よ。〕数多く掛けるを以で、是と為すべし。

引き退く時には、直に抜き去るなり。

*八重ステ*2-ステとは、捨てる意。鍼を捨て置き、扣管を施すことからきた名であろう。 *2=

7、八重風(やえかぜ)手術の法(左右手にて爻ショ管、遠通

術)

此の手術は、譬えぱ上カン穴に刺入して、右左の手を取り、其の侭(まま)之れを置く。又た下脘穴に刺入して、左右の手を

取り、それより下と上の鍼に管を入れ、管の中央を大指と食指で之れを持ち、無名指(=薬指)を管先に当て、上下に細かく管先を以て之れを啄む(=爻ショ管)。

終わりて管を取り、右手を以て上鍼之れを捻り、左手を以て下鍼之れを捻る。又た下鍼の手を取り、上鍼の押手と為し、直に之れを抜き去る。下も同じく此くの如くす。〔此の法、多く口伝之れ有り。〕

8、ハ重雲(やえくも)手術の法(散秘術+内調管)

此の手術は、天に鍼を向け随鍼にて之れを刺し、部分に至り、久しく之れを捻り、終わりに内調管を与えて、其の鍼を引き退く。

又た地に向け随鍼にて之れを刺し、部分に至り、抜き刺しし、終わりに内調管を与えて、皮部まで引き退く。

又た其の鍼を横に天部に向け随鍼にて之れを刺し、部分に至り、久しく之れを捻り、終わりに又た内調管を与えて、皮部まで引き退く。

其の鍼を又た横に地部に向け随鍼にて之れを刺し、部分に至り、抜き刺しして、終わりに又た内調管を与え、終わりは直に其の鍼を退き去るなり。

*八重雲術と八重垣術とは、ともに四傍天人地の術から発展し、関連した手術である。八重垣の項の歌を参照のこと。

以上、八八重の術、終わり。

『杉山真伝流臨床指南』初述

H19.2.4(日)三療大学にて 北里研究所東洋医学総合研究所医史学研究部客員研究員

いやしの道協会師範・大浦慈観

《伝統を伝える和歌》

「鍼立てのきかわをとおす心こそ 浮きのおしてに水かけそある」

Ⅰ.押さえておいて欲しい歴史的経過

1、杉山真伝流とは?

2、杉山和一と弟子たち

3、管鍼術の成立

4、流儀書『杉山真伝流』の手技術の特徴

5、これら手技術を現代に甦らすために

Ⅱ.『真伝流』中の治験例から

【治験例6、消渇】

またある日、のどの渇きが癒やせずに水をガブガブと飲みたがる病症の婦人を診察した。婦人は数日の間、子宮の中が冷えて錐で刺すように痛み、小便が出ず、体中がむくんで腫れ、のどから胸にかけて渇き悶え水を飲みたがり、下腹部は力が入らずダブついていた。

私は、この患者の症状を診て、まずは水分穴に二寸鍼を刺入し、五十呼吸留めたのち五十呼吸補法的に雀啄して、冷えきった腹部に気を集め温める手技を施した(=「大熱の補」)。最初の日は、このように治療し、その日の夕方行って診察すると、出なかった小便が一合余り出ていた。

また、同様に水分穴に鍼を刺し術を施して、明日行って診ると、小便は二合ほども出ていた。さらに治療を繰り返し、三合、四合と出て、五合ほども出るに至った。小便が通じるごとに、身体のむくみは減り、むくみの減るに従って、子宮の痛みも、下腹部の脱力感も、のどの渇きや胸苦しさも、だんだんに癒えていった。その後、「婦人の消渇の特効穴」といわれる「五十丈穴」に継続的に灸をすえさせ、その後は再発していない。

【治験例7、小児喘息】

ある少女が、幼児の時から喘息を患っており、すでに十四歳になっても身体が小さく子供のようであった。喘息発作が起こる時には、呼吸荒くあえぎ、痰を吐き、あるいは咳が連続的に出て呼吸できないほどで、坐ることはできても床に横になることはできず、息を吐けずに心下部が堅くガスで膨れていた。運動もできずに手足の筋肉は衰え、ある時はのどが渇き、また渇きがひどく止まらないこともあった。腹を手で按じてみると、臍の中に荒々しい動悸があり、これを押すと痛みに耐えられない状態であった。状態の変化を聞くと、ある時は腹全体が充満して劇しく痛んだり、またある時は腹はそれほど膨れず痛みも落ち着くこともあるようだった。

何人もの医者たちが、少女に薬を投じたが、ほとんど効果がなかった。私は縁あってこの少女を診察したが、脈はきわめて微細であった。以上のような症状に対し、次のように治療した。

まずは、心包経の間使穴に胸に向かって鍼を刺入し(=「天」)、胸中に積もっている邪熱を手に引き、次に、左右季肋下の日月穴に呼吸補法で捻りながら少しずつ刺入し、中にてゆっくりと捻り補った(=「随鍼術」)。呼吸を楽にするためである。

さらに、足三里に「雲井術」にて刺入し、上逆している気を下に引いた。この術は、最初の皮下二三分の間は円に鍼を押手とともに廻らせつつ刺入し、さらに一寸は直に刺入し、そこからは刺入した鍼の周囲を左右の手にもった鍼管で小刻みにたたいては、少し刺入し、また鍼管で周囲をたたいては、少し刺入することを繰り返してゆく術である。この術の目的は、刺入した鍼から周囲の邪気を漏らし、同時に周囲に響きを伝えて気を調えることであるが、ここでは、心下部に実した胃経の邪気を足三里へ引き下ろし、同時に正常な働きを失った胃の調子を整えることである。最初の皮下での「円鍼」手技にて腹部表位の邪気を下に引き、一寸刺入したのち管で鍼の周囲をたたく術で響きを上腹部まで伝えて胃の調子を整えるのである。

さて、腹部の症状を緩和させてから、今度は残った動悸の原因である臍周囲の硬結をゆるめる目的で、以下の刺鍼をおこなった。まず、水分穴に「雀啄術」をし、気海穴に捻りつつ雀啄し(=「両行術」)、左右の天枢穴より硬結に向かって捻りつつ雀啄し塊をつついた(=「塊摧術」)。その上で、章門穴より臍に向かって雀啄しつつゆっくり刺入し(=「啄術」)、横腹に気を引き、大横穴には荒い抜き刺しを行なった(=「敃摧術」)。

最後に、命門穴に毎日七壮ずつ一週間灸をすえてもらった。こうして灸をすえると、臍中の動悸も大いに和らぎ、顏色も大変よくなった。その後、また一週間、今度は臍の真中に七壮ずつ灸してもらい、また大いに効果があった。その後、また一週間は命門に灸し、さらにまた一週間は臍の真中に灸するというように、施灸を続けてもらうと、だんだんに諸々の症状は癒えて、普通の少女と変わらぬように元気になった。

Ⅱ.簡単な手技術と、その具体的な運用方法(コツ)

1、雀啄術の運用

【本文】

直に(=まっすぐに)鍼を下し、刺入する深さは患者の感受性と部位の状態に適宜したがうようにする。適当な深さまで鍼尖を進み入れたら、雀がチョクチョクと餌を啄むように連続的に鍼を抜き刺しする。そうしてまた、鍼尖をすっかり離して少し休んでから、またチョクチョクと連続的に抜き刺しする。雀が餌を啄む様子に似ているゆえに、「雀啄」と名づける。口伝あり。

2、随鍼術と久捻のコツ

【本文】

鍼を下そうとする時には、まさに気に随って下すべきである。「気」とは、呼吸の気を言う。呼気時に鍼を刺し進め、吸気時に鍼を引き退く。鍼を刺入する深さは、患者の感受性および病態に応じて適宜判断すべきである。部分に至りしばらく鍼を留めた後、ゆっくりと鍼を捻るのだが、鍼下に気の応じてくる様子は、水中に大石を浮かべてゆくようで快然とする。呼吸の気に随うことから、「随鍼」と名づけた。仕法には口伝あり。

3、細指管術と爻ショ管術

4、気拍管術と推指管術

5、撥指管・扣管・遠覚管の応用

6、補法は瀉に通じ、瀉法は補に通じる

|